Il pianeta Ombre – di Stefania Bonanni

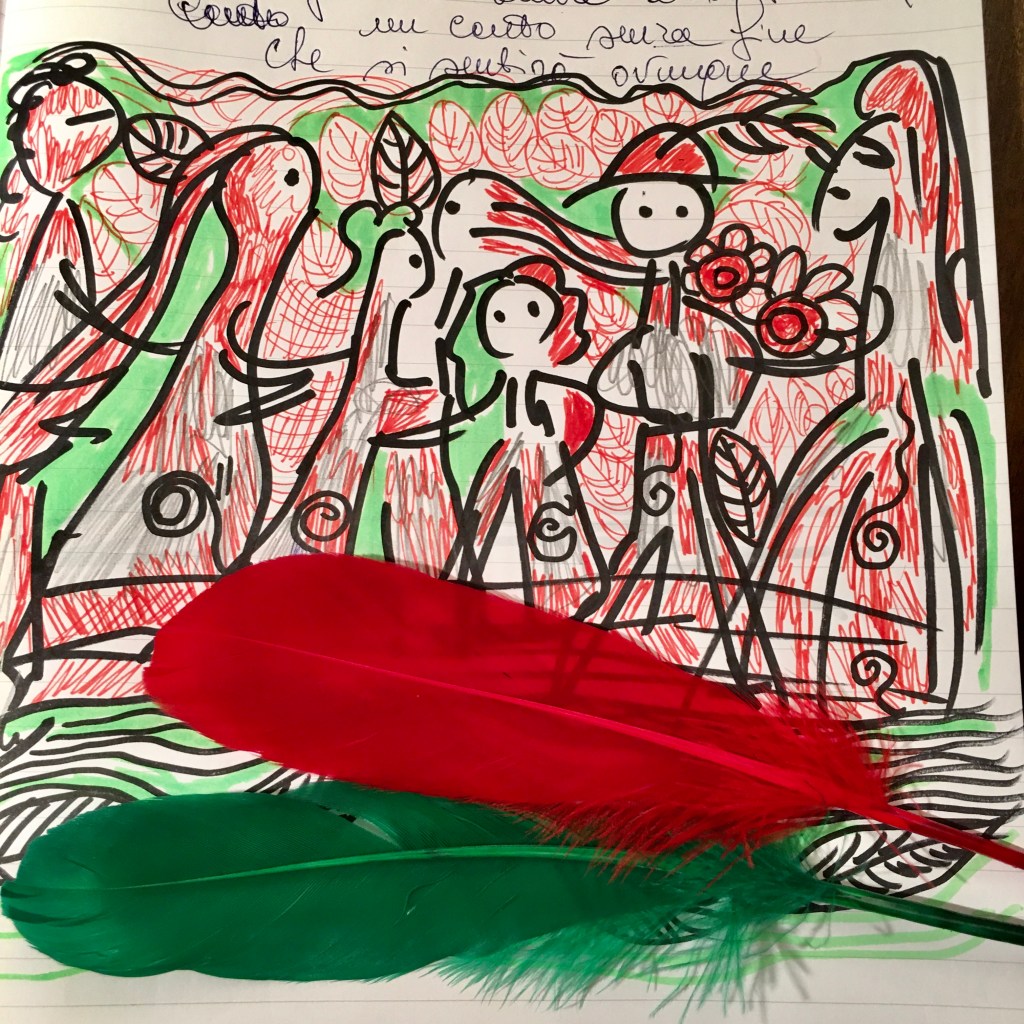

Ho sempre sognato che ci sia un posto dove trovino senso le cose che senso comune più non hanno. Le cose che si sono perse, gli orecchini spaiati, le cartoline testimonianze di vacanze da bambini, i grembiuli della prima volta a scuola, uno dei calzini forse mangiato da qualche strana creatura che vive nel cestello della lavatrice, e per l’appunto, le ombre. Quei disegnini che hanno animato mura ed asfalto, e poi non hanno più trovato corrispondenza. Improvvisamente non c’era più chi vi si adattasse perfettamente, non erano ancora replicabili. Milioni di ombre che cercano l’originale. Forse un pianeta sconosciuto, di un’altra galassia, di un’altra dimensione, dove contano i piccoli gesti, dove non si perde nulla, dove le ombre vivono una vita autonoma, anche nel buio anche nel vento, anche nell’acqua. Provocano piccoli soffi, a volte un brivido nell’afa soffocante, a volte il tremito di una tenda, a volte il calore di uno sguardo, a volte l’infinita solitudine di stare con la gente, a volte la voglia struggente di ricordarle, di ricordare le ombre.

Quando la mia famiglia era un’altra, una della quale io sono frutto e si viveva nella casina vicina al fosso, davanti alla porta c’era un grande muro bianco. Capitava che chi stava sulla soglia con la porta aperta, venisse come fotografato sul muro davanti. Era la finestra di cucina, sulla parete opposta alla porta, quando c’era il sole. Sul muro si dipingeva una figura nervosa, con tanti capelli la sigaretta penzoloni alla sinistra delle labbra, le gambe magre nei pantaloni sempre un po’ larghi, pronte a muoversi in passi lunghi ma veloci, nervosi anche quelli. Quest’ombra restava pochissimo, subito si perdeva nel sole, pronta a farsi rivedere su altre pareti, forse. Poi compariva un’ombra morbida, sinuosa, tranquilla, che aveva tutto il tempo di scrivere un’ombra serena, fatta di gesti lenti e familiari. Un’ombra con in mano un cencio per spolverare, o la scopa per pulire gli scalini, e che poi rientrava in casa, ed in quel momento aveva il sole in faccia, e, sono sicura, gli occhi sorridenti.

Poi arrivava l’ombra lunga lunga e secca secca di una figura con una strana architettura in testa, vesti lunghe, diritte, tutte abbottonate, che non svolazzavano mai. La strana pettinatura era una grossa, lunga treccia grigia, che girava tutt’intorno alla testa, che nell’ombra sembrava un intreccio di paglia, simile a quello che ornava la base dei fiaschi. La nonna usciva svelta, le piaceva essere di corsa. Aveva sempre qualcosa sul fuoco, paura si attaccasse.

C’erano anche due figure piccole, ombre di bambine con i codini. Una un po’ piu’ alta, più magra. Una più biondina, ma le ombre erano simili.

Tutto disegnato su quel muro che ha ripetuto gesti, pettinature, gambe che crescevano, vestitini larghi e ricamati, forse anche ginocchia sbucciate e nasi mocciosi.

Io sono tornata, a guardare il muro, ed è sempre tutto lì, se ci si ferma e si “vede”, con un pò’ di languore e tanta gratitudine.

Tu chiamale, se vuoi, …ombre.